Column

インプラントとは? メリット・デメリットや治療の流れを解説

インプラント治療は、失った歯を補うための代表的な治療方法の一つです。最近では一般的に知られているため、気になっている方も多いのではないでしょうか。中には「インプラントって本当にいいの?」「歯医者さんに相談する前に予備知識として知っておきたい」と少し不安や疑問を持っている方もいるでしょう。

本記事では、インプラントの基礎知識やメリット・デメリット、治療の流れ、手術方法までを詳しく解説します。注意点やメンテナンスの重要性にも触れていますので、インプラント治療を検討している方はぜひ最後までご覧ください。

横浜でインプラント治療をお探しなら「あきもと歯科」へご相談ください

目次

インプラントとは?

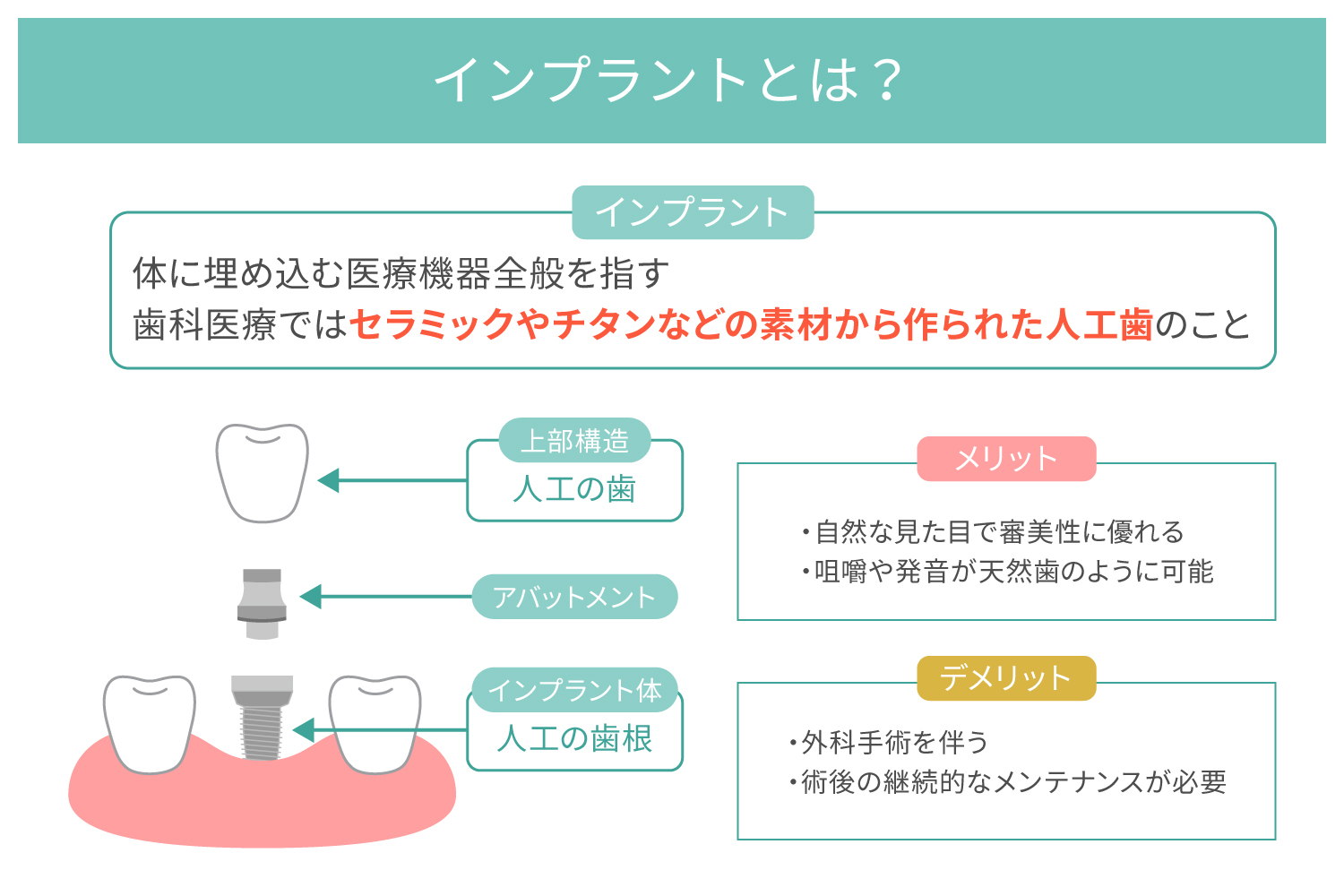

インプラントとは、一般的に体に埋め込む医療機器全般を指す言葉です。歯科治療においては、セラミックやチタンなどの素材から作られた人工歯のことを指します。歯を失った部分の顎の骨に人工の歯根(インプラント体)を埋め込み、その上に人工の歯(上部構造)を装着します。

自然な見た目で審美性に優れ、咀嚼や発音などが天然歯のように可能になることから、インプラント治療は近年人気です。ブリッジや入れ歯と異なり、周囲の健康な歯に影響が及ばないことも、インプラント治療の特長です。

一方で外科手術を伴うため、術後の継続的なメンテナンスが欠かせないなどの多少のデメリットもあります。そのため、治療を受ける方の口腔環境や顎骨の状態、健康リスクの有無、メンテナンスの可否など、事前に入念な検査とカウンセリングが必要です。

インプラント治療の歴史

インプラント治療の起源は意外にも古く、紀元前といわれています。もちろん現代のインプラント治療の技術とは程遠いですが、「失った歯を補う」という発想自体は古代から存在していたのです。

現代のインプラント治療に通じる試みは、1900年代初頭から始まりました。さまざまな貴金属を人工歯として利用できないか実験が行われましたが、いずれも生体との適合性が不十分だったため定着するには至りませんでした。

そのような中1952年、スウェーデンのブローネマルク教授が、チタンと骨が結合する現象「オッセオインテグレーション」を発見します。歯科治療への応用を模索し、さまざまな実験を重ねた結果、1965年にチタン製のインプラントとして初めて人への応用に成功。最初の手術を受けたのは博士の友人で、手術を受けてから40年もの間、問題なく機能したといわれています。

その後、この大きな発見は世界中に広まり、研究・開発が加速します。20世紀後半には、チタン製インプラントが世界中に広まりました。日本では1970年代からインプラント治療の導入が試みられ、1980年代にチタン製インプラントの技術が導入されます。1990年代後半には、機能性と審美性の向上が図られ、また骨移植のような再生治療が進歩したことで、インプラント治療は一般に普及し、現在では多くの人が歯科治療の一つとして選択するようになったのです。

インプラントの構造

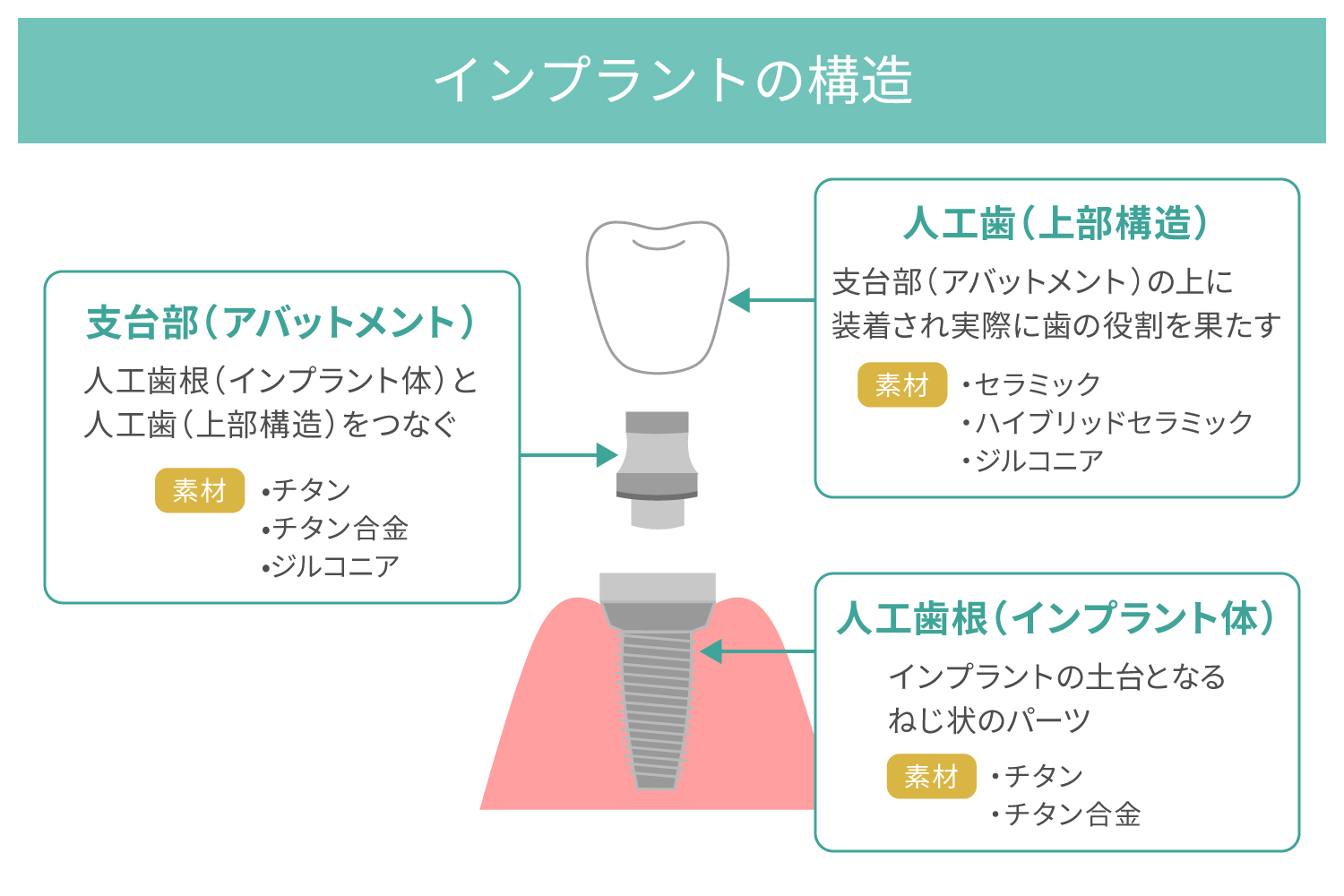

さまざまな研究・開発を経て、インプラントの現在の形が確立されました。そのインプラントの構造には、大きく3つのパーツがあります。以下でそれぞれ詳しく紹介します。

人工歯根(インプラント体)

人工歯根(インプラント体)は、インプラントの土台となるねじ状のパーツで、主にチタンやチタン合金からできています。前述のように、チタンは骨と直接結合しやすく、生体親和性が高い素材です。大きさは直径3~5mm、長さ6~18mmとさまざまあり、治療を受ける方の状態によって選択されます。顎の骨に埋め込むことで、天然歯の歯根の役割を果たし、次に紹介する支台部(アバットメント)と人工歯(上部構造)を支えます。

支台部(アバットメント)

支台部(アバットメント)は、人工歯根(インプラント体)と人工歯(上部構造)をつなぐ小さなパーツです。パーツ同士の橋渡しをする役割以外に、人工歯の高さを調節する役割も持っています。素材はチタンやチタン合金、ジルコニアが使われることが多いです。

人工歯(上部構造)

人工歯(上部構造)は、支台部(アバットメント)の上に装着され、実際に歯の役割を果たす部分です。素材にはレジンやセラミック、ハイブリッドセラミック、ジルコニアなどの素材が用いられます。患者さんのかみ合わせや他の歯とのバランス、強度や色味などを考慮して、調整しながら製作されます。

インプラントと天然歯・ブリッジ・入れ歯の違い

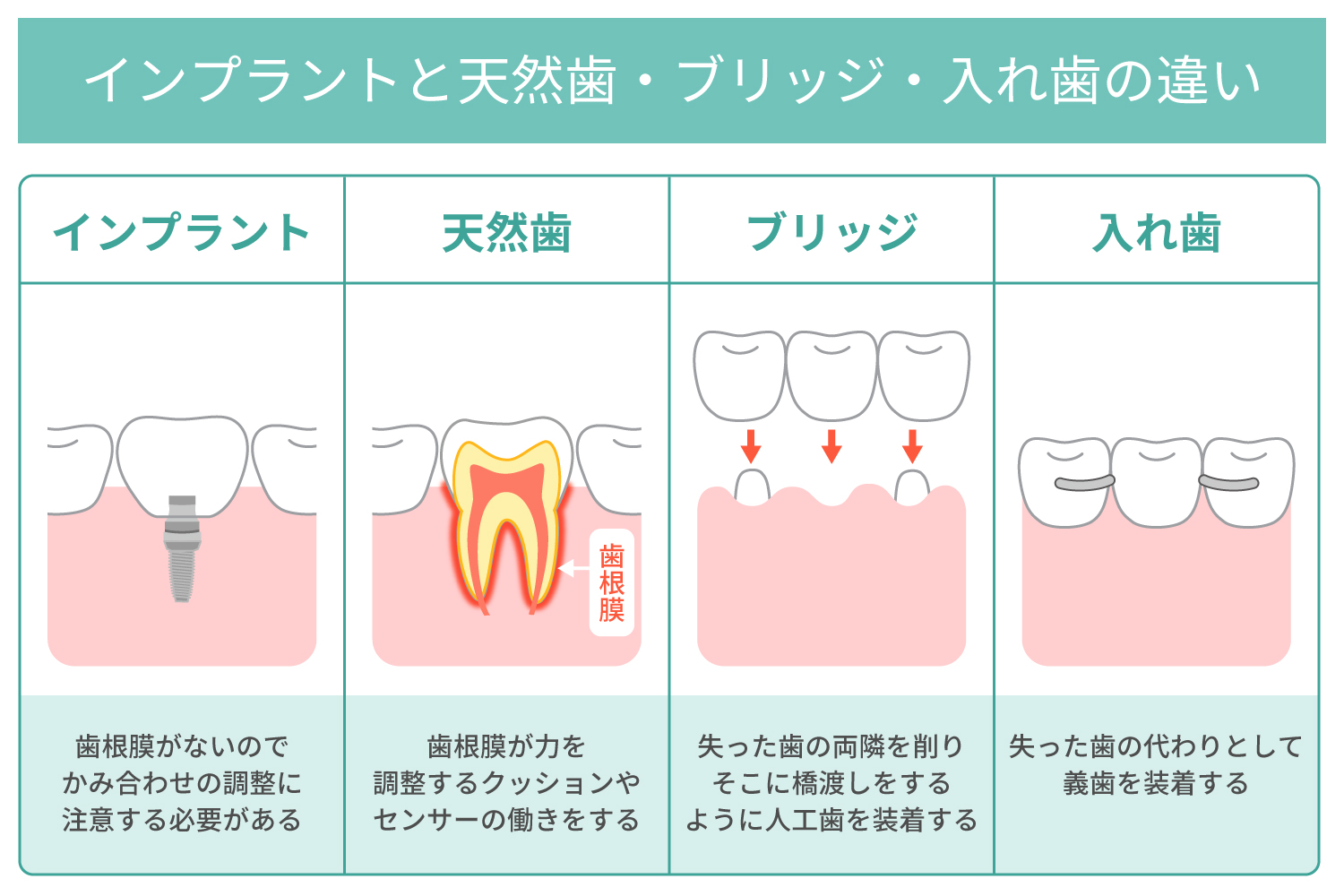

歯を失った際の治療法には、インプラント治療以外にもブリッジ治療や入れ歯治療などの選択肢があります。それぞれの特徴を理解し、自分に合った治療法を選びましょう。

天然歯

天然歯とインプラントの大きな違いの一つが「歯根膜の有無」です。

天然歯は、顎の骨に埋まっている歯根が歯根膜に覆われています。この歯根膜は物をかむ際に微妙に力を調整するクッションやセンサーの役割を果たします。一方、インプラントは、人工歯根(インプラント体)と周囲の骨がぴったりとくっついており、歯根膜のようなクッションはありません。センサーの働きもないため、かみ合わせの調整には十分注意する必要があります。

また天然歯の周りは歯肉に覆われ、その下の組織は歯に付着しているため細菌が入りにくくなっています。インプラントにはそのような構造がなく細菌が入りやすいため、インプラント周囲炎を予防するために入念なケアが重要です。

ブリッジ

ブリッジは失った歯の両隣の歯を削り、そこに橋渡しをするように人工歯を装着する方法です。治療期間が比較的短く、保険適用の素材もあるため、費用を抑えられます。一方で、健康な歯を削る必要がある点や、支えとなる歯に負担がかかること、かぶせた歯と歯肉の間に汚れがたまりやすいことがデメリットです。

入れ歯

入れ歯は、失った歯の代わりとして義歯を装着する医療器具です。入れ歯には、大きく分けて部分入れ歯と総入れ歯があります。入れ歯は保険適用の範囲が広いため費用を抑えやすく、取り外し式なので清掃もしやすいことがメリットです。一方で、使用感や装着感はその他の方法に比べて劣り、毎日の洗浄が負担になる場合もあります。使用できる年数も比較的短いため、定期的に作り直さなければなりません。

インプラントの種類

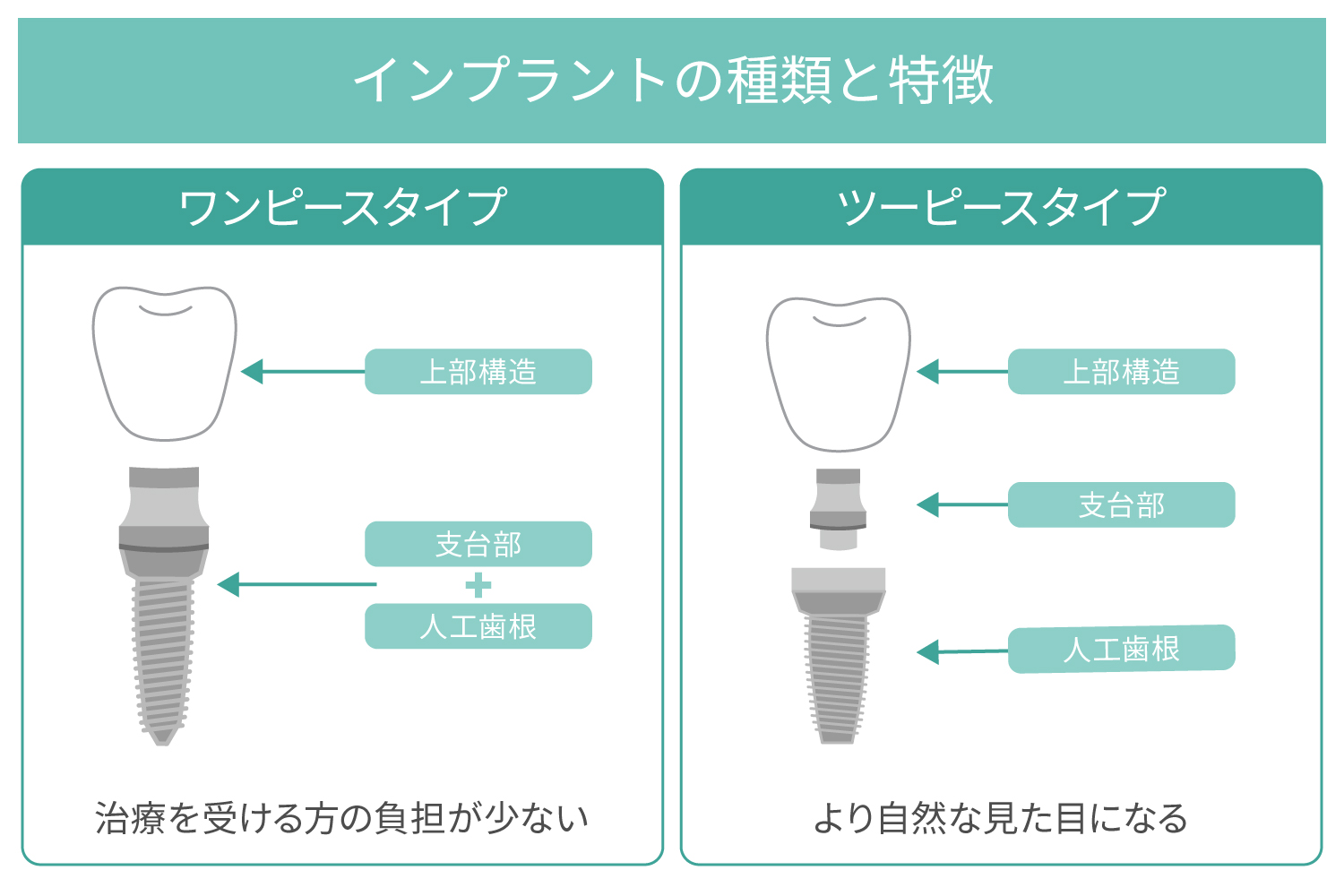

インプラントには大きく分けて、ワンピースタイプとツーピースタイプがあります。手術方法や装着後のメンテナンス性などが異なるため、それぞれの特徴を把握しておきましょう。

ワンピースタイプ

人工歯根(インプラント体)と支台部(アバットメント)が一体化しているタイプです。ねじ部分と支台部分が分かれていないため、一度の手術で埋入と土台の装着を同時に行うことが可能で、治療を受ける方の負担を減らせます。また、ねじが緩む心配がないため強度が高いです。

その反面、顎骨の厚みが必要なので症例が限定されること、埋入時の角度調整が難しく、後々の修正がしにくいことがデメリットとして挙げられます。

ツーピースタイプ

人工歯根(インプラント体)と支台部(アバットメント)が分離しているタイプです。ワンピースタイプよりも部品の数が増えるので、その分費用はこちらの方が高くなりますが、幅広い症例に対応ができ、より自然な見た目になるというメリットがあります。

また手術工程が二度に分かれるため、治療を受ける方の負担や治療完了までの期間は増えます。ねじの緩みや定期的な調整が必要になる点もデメリットといえるでしょう。

インプラントの寿命

インプラントの寿命は、個人差やケアの仕方、メンテナンス状況によって大きく変わります。一般的には10~15年とされ、適切なメンテナンスを続ければ20年以上使えるケースもあります。反対に、メンテナンスを怠ると平均的な寿命よりも短くなりやすいです。

インプラント自体は虫歯にはなりませんが、歯周病のように骨や歯肉が侵される「インプラント周囲炎」に注意しましょう。 定期的な歯科検診とクリーニングに加え、毎日のブラッシング、フロス、歯間ブラシを使った清掃などのセルフケアを徹底することが、インプラントを長持ちさせるために重要です。特に喫煙者や全身疾患のある方はリスクが高まるため、より注意深いメンテナンスが求められます。

関連記事:インプラントの寿命はどれくらい? 寿命を延ばすポイントやトラブル時の対処方法を解説

インプラントの6つのメリット

インプラントには多くのメリットがあります。以下では代表的なメリットを6つ紹介します。

1.自分の歯のようにかめる

インプラントは顎の骨と直接結合し、しっかりと固定されているため、自分の歯のようにかむ感覚を得られます。食感や味覚を楽しめる上、硬い食べ物も違和感なく食べられるのは大きな魅力です。かむ力が回復することで栄養バランスを考えた食事が取りやすくなり、全身の健康維持にもつながります。

2.簡単にセルフケアできる

インプラントは取り外し式ではなく、天然歯と同じように固定されているため、基本的には天然歯のケアと同じように、歯磨きやフロスなどを使ってケアします。入れ歯の場合は、毎日の取り外しや洗浄が必要になるので、セルフケアがしやすい点は大きなメリットです。

3.周りの歯に負担がかからない

インプラントは、ブリッジのように両隣の健康な歯を削る必要がないため、歯を傷つけることなく治療できます。また入れ歯のように金属のばねをかけて、インプラント治療を検討されている方は、まずは歯科医院で相談し、ご自身の状態に合った治療計画を立てることをおすすめします。

4.メンテナンス次第で長く使える

インプラントはメンテナンス次第で長く使用できます。長く使い続けるためには、適切なケアと定期検診などのメンテナンスが重要です。歯科医院での定期検診では、インプラント周囲炎のチェックや、かみ合わせ・清掃状態の確認、クリーニングなどが行われます。また喫煙習慣や全身の疾患もインプラントの寿命に影響するため、生活習慣やストレス管理も合わせて行うとより良い状態を保てます。

5.見た目が気にならない

インプラントは審美性に優れ、天然歯とほぼ変わらない見た目です。特に前歯を失ったケースでは、外見を重視してインプラントを選択する方も少なくありません。笑ったときにも違和感が少なく、自然な歯並びを取り戻せることは心理的な負担軽減にもつながります。

6.顎の骨が痩せにくい

インプラントは顎骨に直接刺激を与えるため、骨の吸収を抑え、骨を維持する効果が期待できる点もメリットです。歯が抜けたまま放置すると、顎の骨が刺激を失うため、骨が痩せて周囲の歯にも影響が及ぶことがあります。咀嚼機能を取り戻すことで、骨の健康維持にもつながるでしょう。

インプラントの4つのデメリット

インプラントには多くのメリットがある一方で、デメリットも存在します。治療を検討する際にはしっかりとデメリットも把握しておきましょう。

1.健康保険が適用されない

基本的にインプラント治療は保険適用外のため、費用が高額になりがちです。そのため、治療を躊躇される方もいるかもしれません。

ただし、歯科医院によっては分割払いに対応している場合があるため、治療を検討している歯科医院で確認するとよいでしょう。

なお、健康保険は適用されませんが、インプラントの治療費は医療費控除の対象になります。

関連記事:インプラント治療に使える医療費控除の確定申告方法と注意点

2.他の治療に比べて治療期間が長い

インプラント治療はブリッジ治療や入れ歯治療に比べて、治療期間が長くかかる傾向があります。ブリッジ治療は数週間から1カ月程度、入れ歯治療であれば早い場合は数回の通院で完成することもありますが、インプラントは数カ月から半年程度かかることも珍しくありません。

さらに、顎の骨量が不足している場合は、骨を増やす手術(骨造成)が必要になり、さらに治療期間が延びる可能性があります。

3.定期メンテナンスに通う必要がある

インプラントを長く使うためには、歯科医院で定期的なメンテナンスを受けることが不可欠です。3~6カ月に1回の頻度で、歯科医師によるチェックとクリーニングを受け、インプラント周囲炎などのトラブルを予防しましょう。

4.体の状態によっては手術が受けられない

インプラントは、糖尿病や高血圧、腎疾患などの持病がある場合や、妊娠中など体の状態によっては、手術を受けることができません。

また歯周病があったり顎の骨量が極端に不足していたりすると、治療や追加の手術が必要になります。手術前には血液検査やCT撮影など、慎重な診断を行い、安全に治療を進められるかどうかを確認する必要があります。

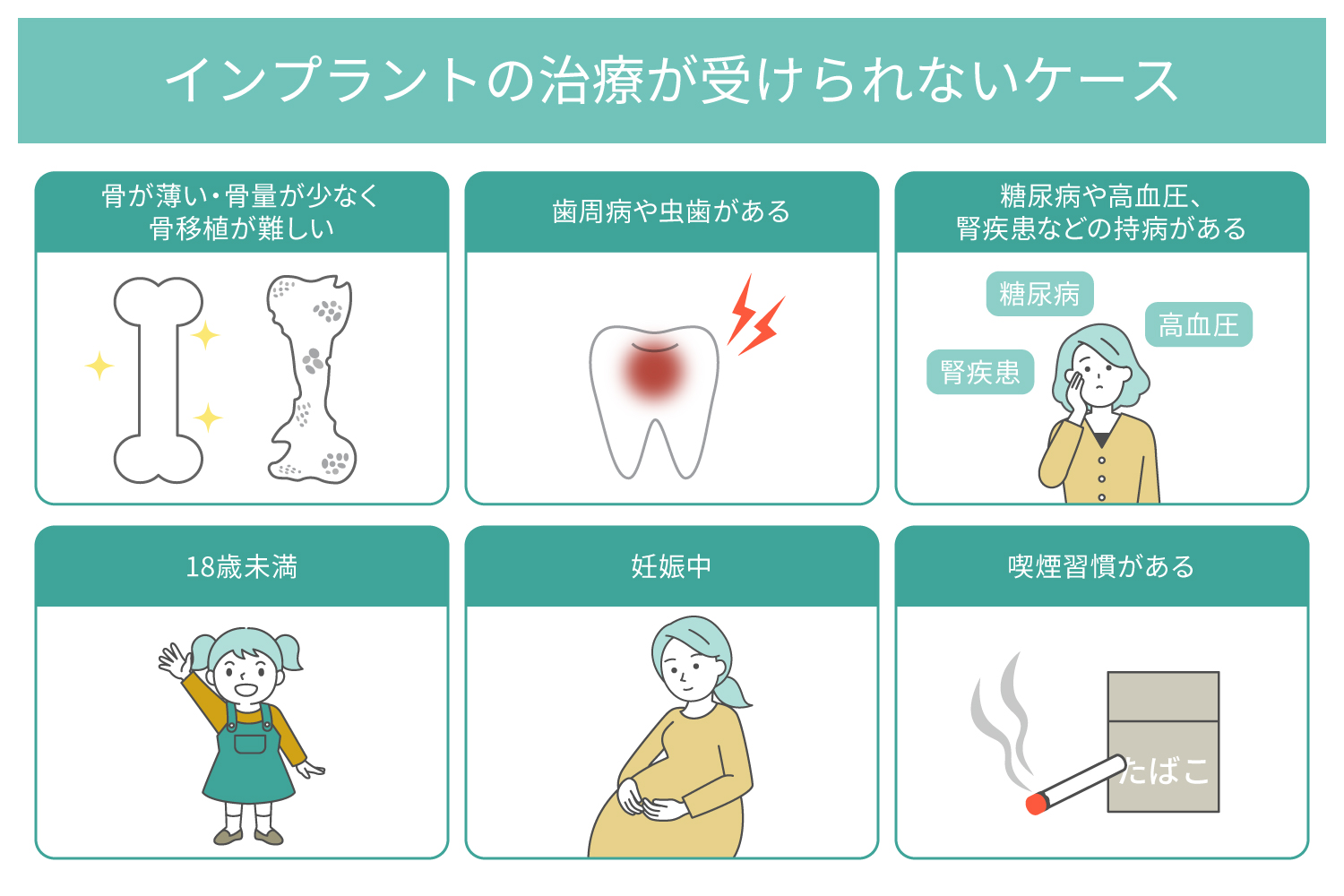

インプラント治療を受けられない方の特徴

前述したように、インプラントは全身の健康状態によっては、手術を受けられないケースがあります。該当する可能性があるのは、以下のような方です。

- 骨が薄い、または骨量が少なく、骨移植が難しい方

- 歯周病や虫歯がある方

- 糖尿病や高血圧、腎疾患などの持病がある方

- 18歳未満の方

- 妊娠中の方

- 喫煙習慣がある方

インプラントを埋め込むには、顎の骨に十分な厚みと高さが必要です。また歯周病や虫歯があると、インプラント周囲炎のリスクが高まるため、これらの治療を優先する必要があります。さらに、糖尿病や高血圧、腎臓病などの持病がある場合には傷の治りが悪くなったり、感染のリスクが高まったりするため、インプラント治療は推奨されません。特に重度の場合は、治療が難しいことがあります。

なお、喫煙は血流を悪くし骨の治りを妨げる原因となるため、禁煙が推奨されます。 これらに当てはまる方でも、総合的な判断や事前治療によってインプラントが可能になる場合もあるため、まずは歯科医院で相談することが大切です。

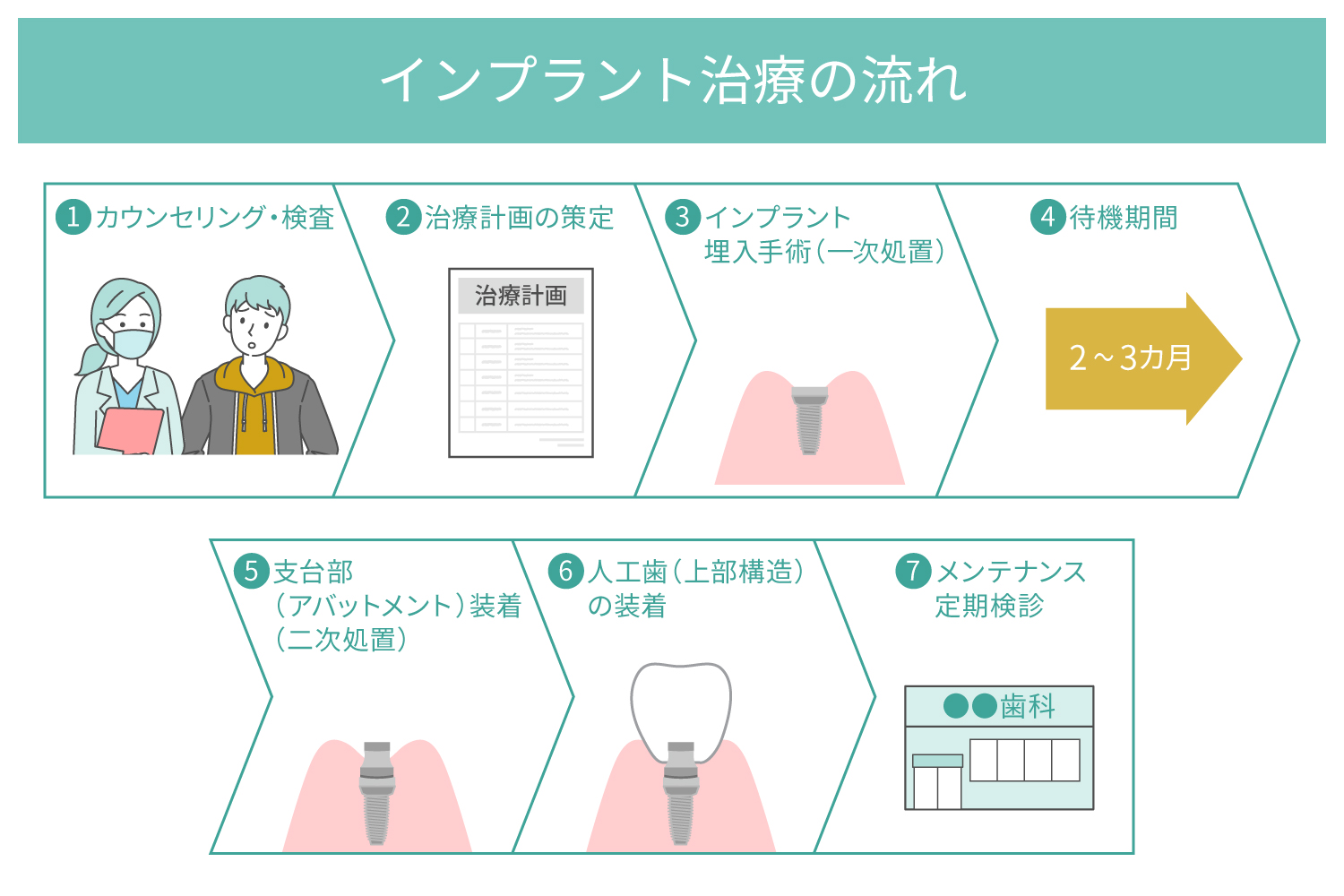

インプラント治療の流れ

インプラント治療は以下のような流れで進むことが一般的です。患者さんの状況によって前後や期間が変わることがありますが、大まかな流れを把握しておきましょう。

- カウンセリング・検査

問診や歯周病の検査、かみ合わせのチェック、CTスキャンを行い、顎骨の状態をチェックします。治療方針や費用、期間などを歯科医師と相談します。 - 治療計画の策定

検査結果を考慮して、治療を受ける方の希望を取り入れながら、治療計画を策定します。 - インプラント埋入手術(一次処置)

歯肉を切開し、顎骨に人工歯根(インプラント体)を埋め込みます。麻酔を使用するため施術中の痛みはほとんどありません。 - 待機期間

インプラントと顎骨がしっかり結合するまで、通常2〜3カ月程度待ちます。必要に応じて仮歯を装着することもあります。 - 支台部(アバットメント)装着(二次処置)

骨と人工歯根(インプラント体)が結合したら、支台部(アバットメント)を装着します。 - 人工歯(上部構造)の装着

最終的なかぶせ物を装着し、かみ合わせの調整を行います。ここまでで治療完了となります。 - メンテナンス・定期検診

治療後は定期的に歯科医院でメンテナンスを受け、インプラント周囲炎の予防やかみ合わせの確認などを行います。

インプラントの手術方法

インプラント手術には、大きく分けて「一回法」と「二回法」があります。患者さんの骨の状態や治療計画によって使い分けられるため、それぞれの特徴を押さえておきましょう。

一回法

一回法はインプラント手術を一度で済ませる方法です。歯茎を切開し、専用のドリルを使って顎の骨にインプラントを埋め込むための穴を開けます。ワンピースタイプの場合はそのまま埋め込み、ツーピースタイプの場合は、人工歯根(インプラント体)を埋め込んだ後に支台部(アバットメント)を取り付けます。

二回法

二回法はインプラント手術を二度に分けて行う方法です。一回目では、歯茎を切開し、顎の骨に専用のドリルで穴を開け、人工歯根(インプラント体)のみを埋入します。歯肉を縫合したら、骨とインプラントが結合するまで3~6カ月ほどの期間が必要です。しっかりと結合した後に、二回目の手術で歯肉を切開し、支台部(アバットメント)を取り付けます。

インプラントは正しくケアすれば長く使える

インプラント治療は、他の治療法と比べて機能性や審美性に優れた選択肢といえます。しかし、保険が適用されないため費用が高額になりやすい点や、外科手術が必要な点には注意が必要です。また、インプラントを長持ちさせるためには、日々のセルフケアや定期検診が欠かせません。

インプラント治療を検討されている方は、まずは歯科医院で相談し、ご自身の状態に合った治療計画を立てることをおすすめします。

あきもと歯科では、専門の歯科医師が、患者さま一人ひとりに合わせた治療をサポートいたします。お気軽にご相談ください。

[1]参照:JSTAGE:(PDF)オッセオインテグレーテッドインプラント治療を考える:歴史的背景と口腔外科医が受け入れた理由

[2]竹本和代ほか著. 週刊朝日MOOK「いい歯科インプラント治療医」を選ぶ!2013. 朝日新聞出版 2013; 38-188

[3]参照:JSTAGE:(PDF)経過例からインプラント治療の長期寿命を検証する

[4]参照:JSTAGE:(PDF)インプラント周囲炎に関連する全身的リスクファクター

[5]参照:JSTAGE:(PDF)職域成人における口腔清掃習慣と歯周ポケット形成との関連性

[6]参照:国税庁:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

[7]参照:厚生労働省:(PDF)歯科インプラント治療指針

インプラントについてのご相談はこちら