Column

インプラントのぐらつきは治るの? 放置するリスクと原因別の治し方を紹介

インプラントのぐらつきは自然に治るものでもなければ、自分で治せるものでもありません。ぐらつきを放置すれば治療が長引いたり、インプラントを継続できなくなったりすることもあります。もしぐらつきが気になるなら、速やかにインプラント治療を受けた歯科を受診してください。

本記事では、インプラントのぐらつきは治るのか、また放置するリスクと原因別の治し方、治療をすぐに受けられないときの注意点を紹介します。

横浜でインプラント治療をお探しなら「あきもと歯科」へご相談ください

目次

インプラントのぐらつきは歯科の治療で治ることが多い

インプラントのぐらつきは、早期に適切な治療を歯科で受ければ、多くの場合治ります。少しでもぐらつきなどの違和感があるときは、すぐにインプラント治療を受けた歯科を受診しましょう。

受診するときは事前に、ぐらつきを感じた時期や原因になったと思われる出来事、普段のケアやインプラントのメンテナンス方法などをまとめておくとよいでしょう。受診すると医師の問診や視診に加え、レントゲンなどで口の中やインプラントの状態を確認します。検査の結果から原因を特定し、それぞれの状態に合った治療を進める流れです。

なおインプラントのぐらつきは自分で治すことはできません。気になるときはなるべく刺激せず、清潔にして早めに治療を受けた歯科へ連絡しましょう。

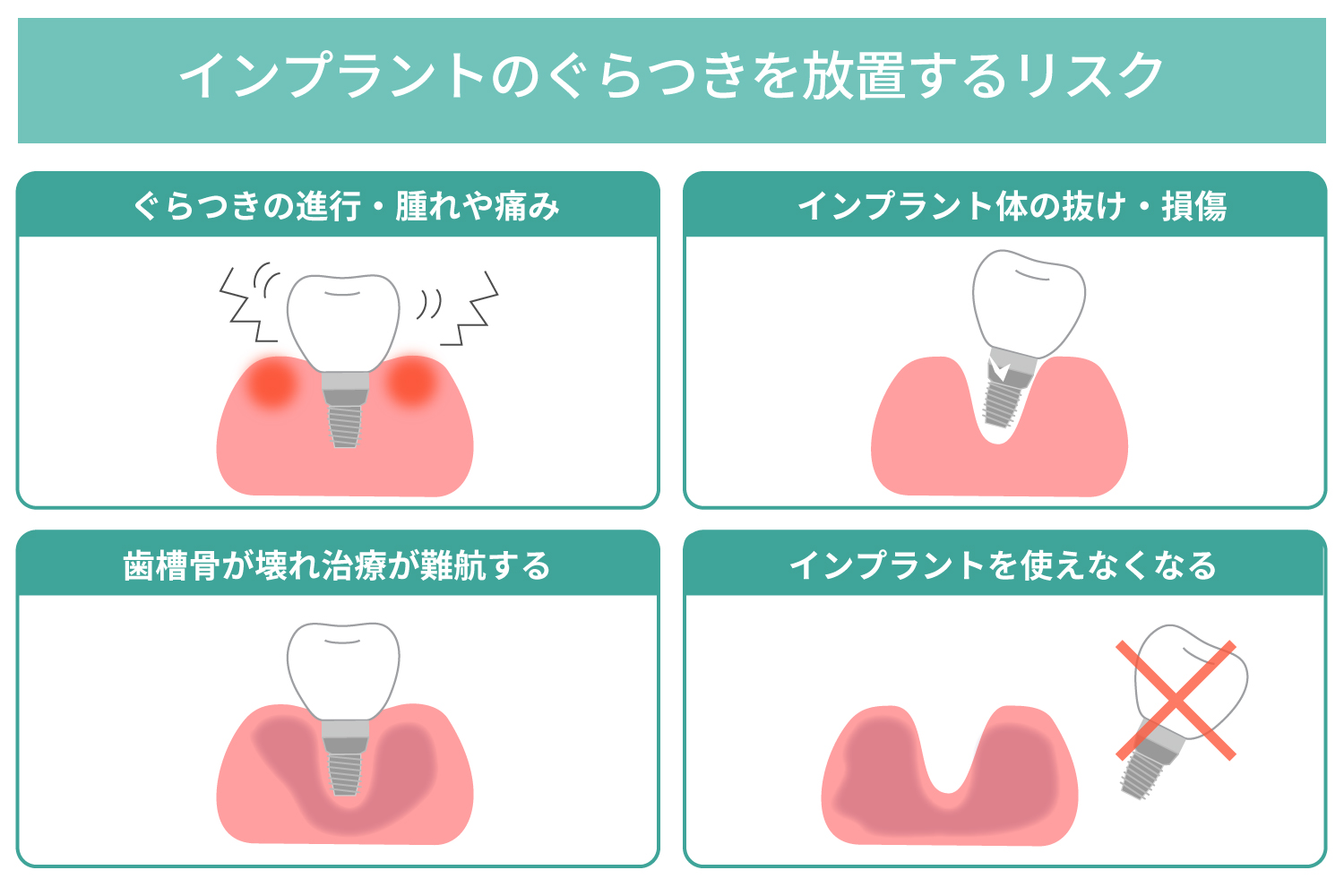

インプラントのぐらつきを放置するリスク

インプラントのぐらつきは放っておいても自然に治ることはありません。それどころか、以下のようなさまざまなリスクにつながります。

- ぐらつきが進行し腫れや痛みが出る

- インプラント体が抜けたり壊れたりする

- 歯槽骨が壊れ治療が難航する

- インプラントを使えなくなる

ぐらつきを放置してインプラント体が破損すれば、抜去手術をするなど、負担の大きな治療が必要になることもあります。またインプラント周囲炎のように、進行により歯を支える歯槽骨が破壊されると、インプラント治療ができなくなります。

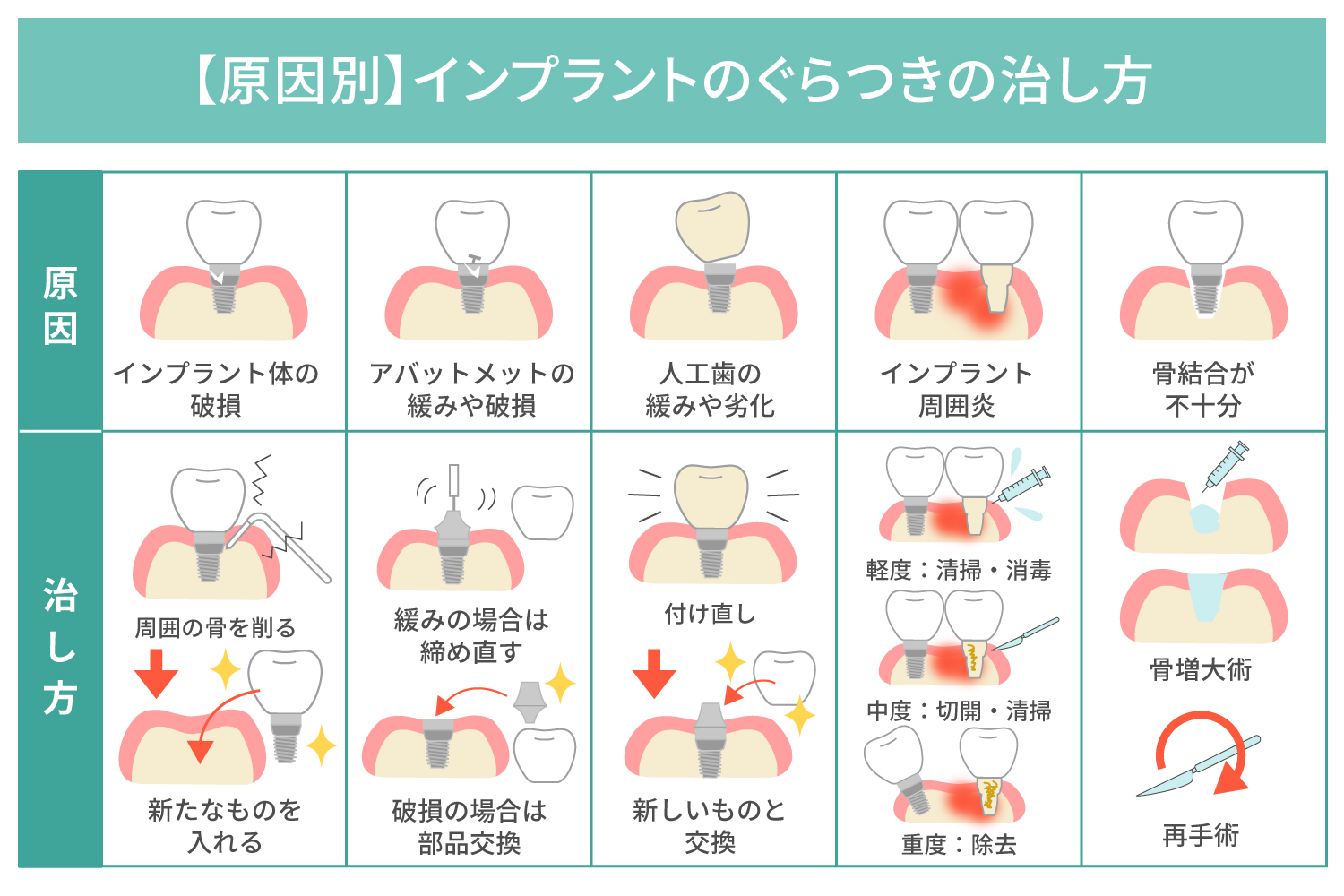

【原因別】インプラントのぐらつきの治し方

インプラントがぐらつく原因は以下の通りです。

- インプラント体の破損

- アバットメントの緩みや破損

- 人工歯の緩みや劣化

- インプラント周囲炎

- 骨結合が不十分

それぞれ、治療方法を紹介します。

インプラント体の破損

歯根の代わりに歯槽骨に埋め込むインプラント体が破損すると、ぐらつきの原因となります。事故などで強い衝撃が加わったり、長年のかみ合わせで折れたりするケースもあるものの、そう多くはありません。

インプラント体が折れてしまったときは、周囲の骨を削るなどしてインプラント体を取り除くのが一般的です。治療後は、骨の厚みに問題がなければ新しいインプラント体を入れられます。一方、厚みが足りないときは、骨増大術などで人工的に骨を作る処置をするものの、状態によっては再治療が難しいこともあります。

アバットメントの緩みや破損

アバットメント(連結部分)の緩みや破損は、インプラントがぐらつく大きな原因の一つです。アバットメントは、インプラント体と人工歯をつなぐねじです。ねじのためかみ合わせや長期使用で力がかかると金属疲労が生じ、緩んだり、壊れたりする場合があります。

アバットメントが緩んだだけであれば、締め直すだけでぐらつきは改善します。破損した場合、きれいに除去できれば、新しい部品と交換して治療が可能です。一方、除去してもインプラント体にアバットメントが残ってしまったときは、インプラント全体を取り除き、新しいものを入れる手術が必要なこともあります。

人工歯の緩みや劣化

被せものに当たる人工歯(上部構造)の緩みでも、インプラントのぐらつきを感じることがあります。人工歯の寿命は、10~15年ほどのため、長期の使用によりぐらついたり、破損したりするケースがあります。なお歯ぎしりなど強い力がかかる状況ではさらに人工歯の寿命が短くなるため注意しましょう。

人工歯とアバットメントを固定する方法には、ねじでとめる「スクリュー式」と、接着剤を使う「セメント合着」があります。スクリュー式はねじの緩み、セメント合着は接着剤の劣化により、人工歯がぐらついたり、取れたりすることがあります。

人工歯の緩みや破損は、付け直したり、新しいものと交換したりすれば治療可能です。

インプラント周囲炎

インプラント周囲炎とは、インプラントの歯周病のことで、細菌性の歯垢により器具の周辺組織に炎症が起こります。歯茎の腫れや出血が初期症状で、進行すると歯槽骨が溶けてインプラントが抜け落ちることも少なくありません。

インプラントは構造上、天然歯と比べて歯周病のリスクが高く進行も早い一方で自覚症状は出にくいです。インプラント周囲炎にならないよう、予防に力を入れることが大切です。

インプラント周囲炎は進行度により治療方法が異なります。軽度であれば清掃や消毒、中度であれば歯肉を切開した清掃などを行うのが一般的です。なお歯槽骨が溶けるなど重度の場合、インプラントの抜去が必要なこともあります。骨が再生できるようであれば再治療が可能なものの、難しい場合、インプラントの温存ができないケースもあるため注意しましょう。

骨結合が不十分

インプラント体と歯槽骨が組織的に結合されていないと、ぐらつきの原因になります。インプラント治療では、インプラント体を歯槽骨に埋め込んだ後、3~6カ月ほどかけて結合させます。この結合を「オッセオインテグレーション」ともいい、インプラントを自分の歯と同様に扱うにはこの過程が必要です。

しかし以下のような原因により骨結合がうまくいかないことがあります。

- 事前診断の不十分

- 手術時の失敗

歯槽骨の厚みや高さが十分でないなど、事前診断で不適合を把握できないケースがあります。この場合、骨増大術を行った後、インプラントの再手術が必要です。

また手術時の失敗にはいくつか考えられるものの、対処法としては歯槽骨の回復を待つ、インプラントを入れる位置を変えるなどして、再治療を行うなどが挙げられます。

なおインプラントのぐらつきが骨結合によるものと考えられるときは、経過を観察します。

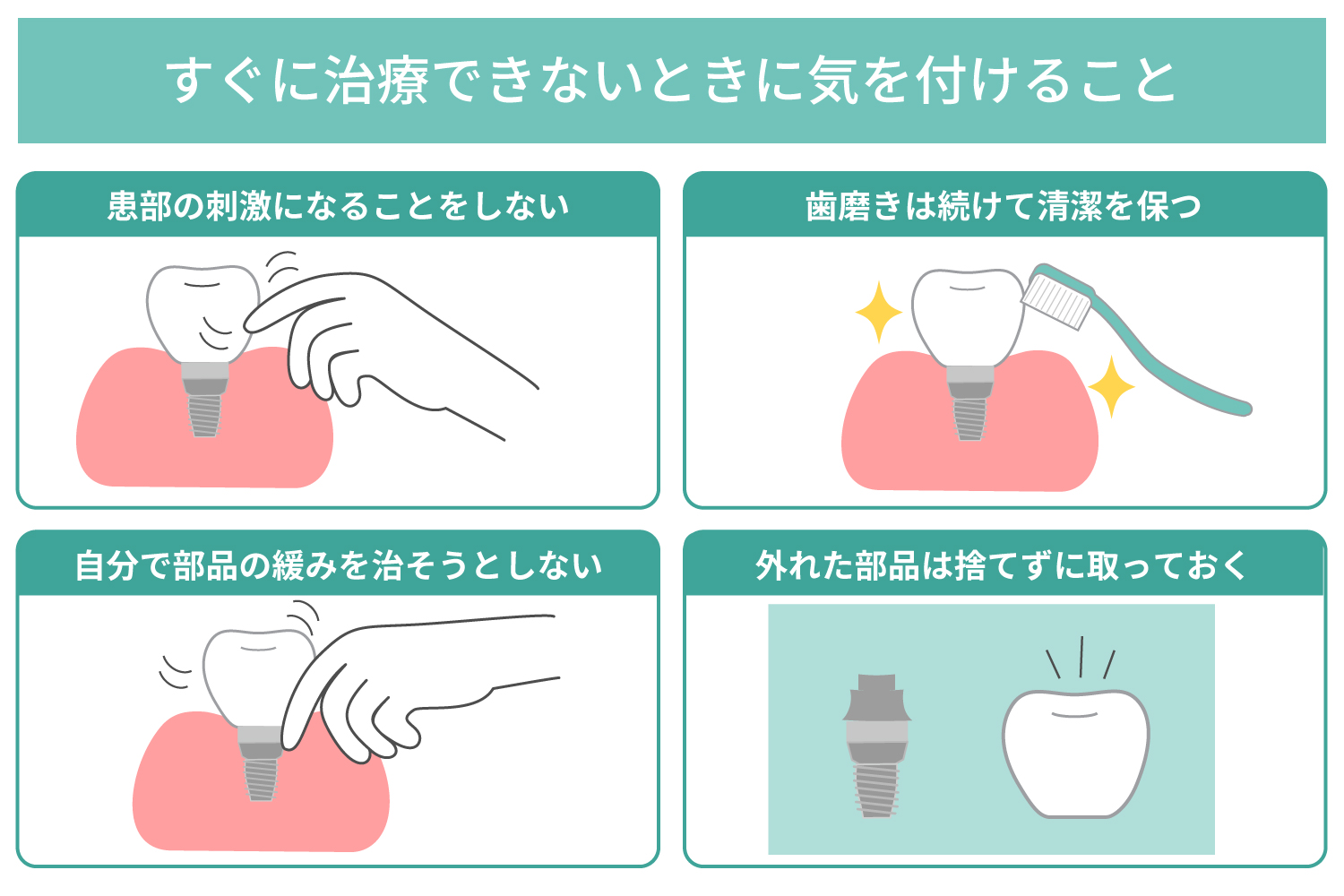

すぐに治療できないときに気を付けること

インプラントのぐらつきが気になっても、すぐには治療に行けないこともあるでしょう。この場合、なるべく患部を刺激せずに治療まで待つ必要があります。ただし、歯磨きはいつも通り続けて問題ありません。もしインプラントが取れた場合には、捨てずに取っておき、受診する際に持参しましょう。

患部の刺激になることをしない

インプラントのぐらつきが気になると、ついつい手や舌で触ってしまいがちですが、腫れや痛みなどの症状が悪化する原因になるため控えましょう。同様の理由から、ぐらつく部分のインプラントを使ってかむ行為も避けてください。特に、かむときは歯肉や歯槽骨、周囲の神経など、広範囲に力がかかるため、炎症や感染症の原因となる恐れがあります。

インプラント部分を使わずに食事をするのが難しいときは、おかゆやポタージュなど、できるだけかまなくてもよいメニューを選びましょう。

歯磨きは続けて清潔を保つ

患部の刺激になることは避けた方がよいものの、歯磨きは例外です。歯磨きを怠ると口腔内の細菌が増加し、インプラント周囲炎や自然歯の虫歯など、他の病気を発症する恐れがあるためです。

歯磨きをするときは、親指・人差し指・中指の指でペンのように歯ブラシを持つと、余分な力がかかりません。また痛みがあるときは、歯ブラシの硬さを見直し、軟らかいものと交換しましょう。インプラントと歯茎の境目はタフトブラシを使うなどして丁寧に歯垢を落とします。

自分で部品の緩みを直そうとしない

インプラントが取れたときに、自分で対処するのは危険なため避けましょう。もし、部品を付け直せても、取り付け方が間違っている恐れがあります。市販の接着剤を使ってしまうなど、方法によってはインプラント全体の抜去が必要になる可能性も否めません。

また一時的にぐらつきが収まっても病気などが原因の場合、根本の治療に当たらないと症状はいずれ悪化します。患部を触ることは炎症や感染症も引き起こしやすいため、治療まで時間が開いても、清潔を保って待つようにしましょう。

外れた部品は捨てずに取っておく

もしアバットメントや人工歯が取れたときは、捨てずに保管しておきましょう。人工歯などは、状態によって再利用できることもあるためです。折れたり、欠けたりしたときは新しいものと交換が必要になるものの、歯科の診察材料の一つになるかもしれません。

保存するときは一度水洗いをして汚れを落とし、乾燥させた後、プラスチック製の透明な袋やケースに入れるとよいでしょう。紙などに包んで置いておくと、間違って破棄する恐れがあるため注意が必要です。

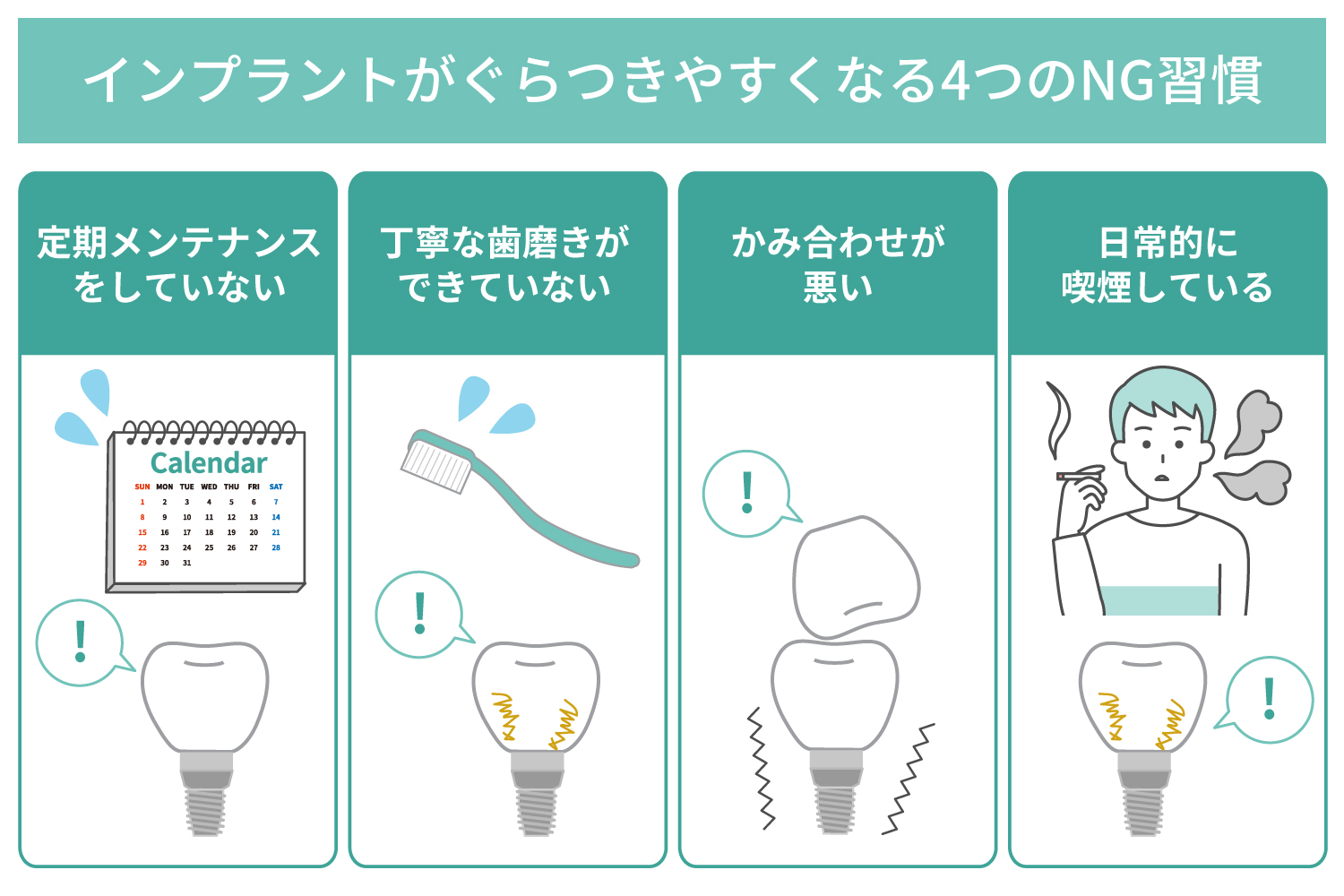

インプラントがぐらつきやすくなる4つのNG習慣

インプラント体の寿命は10~15年程度とされているものの、メンテナンスや手入れを怠るなど、日々の行動や習慣によっては寿命を早めてしまいます。インプラントのぐらつきにつながりやすい、4つのNG習慣を紹介します。

1. 定期メンテナンスをしていない

口腔内やインプラントの状態により異なるものの、治療後は3~4カ月に1回の定期メンテナンスが推奨されます。メンテナンスを怠ると、インプラント周囲炎のリスク向上や、装置の不具合、かみ合わせの悪化など、さまざまなトラブルにつながる恐れがあります。

せっかくインプラント治療をしていても、メンテナンスを怠れば器具の寿命が短くなるだけでなく、口腔内の状態悪化により抜去が必要になるかもしれません。従って定期メンテナンスを受けることが大切です。

2. 丁寧な歯磨きができていない

インプラントを長持ちさせるためには、定期メンテナンスと合わせて丁寧なセルフケアが必要です。インプラントは人工歯のため、虫歯になるリスクはありません。しかし天然歯のように歯の根元を覆う組織「歯根膜(しこんまく)」がないため、歯周病を発症しやすくなります。

適切な歯磨きの方法は、口腔内やインプラントの状態によっても異なるため、治療を受けた歯科で指導を受けましょう。

3. かみ合わせが悪い

かみ合わせが悪いとインプラントに余計な力がかかるため、ぐらつきなどのトラブルも生じやすくなります。またインプラント治療直後は問題なくても、時間の経過とともに器具がずれると、かみ合わせが悪化することもあります。

特に、インプラント治療前からかみ合わせが悪い人や、頬杖・食いしばり・片方の歯だけでそしゃくするなどの癖がある人は、かみ合わせが悪化しやすいです。定期メンテナンスで状況を確認しましょう。

4. 日常的に喫煙している

たばこに含まれるニコチンは、血管を収縮させ、血液や酸素が全身に行き渡りにくくする作用を持つ物質です。このため、唾液の分泌量が減る、インプラント周囲炎になりやすい、骨結合が起こりにくいなど、インプラントに悪影響を及ぼしやすくなります。

歯科により異なるものの、インプラント治療中は、骨結合が確認できるまでは禁煙としていることもあります。また治療後も喫煙習慣があると、インプラントの保証対象外にしているケースもあるため、可能な限り禁煙を心掛けましょう。

インプラントのぐらつきの予防方法

インプラントのぐらつきを予防する方法は、以下の通りです。

- 歯科で定期メンテナンスを受ける

- 自分に合った正しい方法で歯磨きをする

- 違和感があれば歯科を受診する

- インプラント治療技術が高い歯科で治療を受ける

前述した通り、定期的なメンテナンスと正しい歯磨きの継続は、予防の上でも重要です。また少しでも違和感があるときは、放置せずに医師に相談しましょう。

インプラント手術では、術前の診断不足や医師の技量不足が原因でぐらつきが生じることもあります。今後、インプラント治療を考えているなら、専門性の高い歯科医院を選ぶと満足度の高い結果につながるでしょう。

【まとめ】インプラントがぐらつくときは早めに歯科を受診しよう

インプラントのぐらつきは自然に治るものではないため、違和感があるときは早めに歯科を受診しましょう。多くの場合、早期に対処した方が治療はスムーズにいきます。

横浜市のあきもと歯科では、大学病院勤務の経験を生かした良質で専門性の高いインプラント治療を提供しています。また埋入後5年間の保証と定期メンテナンスも行っているため、治療後も安心です。

インプラントでお悩みの方は、Webまたはお電話でお気軽にお問い合わせください。

インプラントについてのご相談はこちら