Column

歯ぎしりする癖があるとインプラント治療ができない? 長持ちさせるための対策とは?

「インプラントに興味があるけれど、歯ぎしりする癖があるから治療を受けられないのではないか」とお悩みではありませんか。歯ぎしりは、インプラントの人工歯を削ったり顎の骨にダメージを与えたりするリスクがあるため、症状に合わせて予防策を講じながら治療を進めていく必要があります。

本記事では、歯ぎしりする癖がある方のインプラント治療や歯ぎしりが引き起こすトラブルなどを解説します。

目次

歯ぎしりする癖があってもインプラントはできる

インプラント治療は、歯ぎしりの症状がある方でも受けられます。

ただし、最初から難なく治療が受けられるのは軽度な歯ぎしりの場合です。軽度であれば、ナイトガード(マウスピース)でインプラントにかかる負担を軽減しながら治療を進めていきます。

一方、歯ぎしりの症状が重く歯がすり減っている、もしくは顎の骨にまで影響が出ている場合は、最初に歯ぎしりの治療を行うケースがあります。

先に歯ぎしりの治療を行う理由は、歯ぎしりによる摩擦でインプラントを損傷させるリスクがあるためです。症状が重いままインプラント治療を行うと、表面の人工歯を削ってしまったり、本体が根元から抜けてしまったりするリスクがあります。失った歯を取り戻すためにインプラント治療を行ったはずが、歯ぎしりの影響で新たにトラブルを引き起こすことになりかねません。

このように症状の程度によっては、まずは歯ぎしりの原因を明らかにし、適切な治療を行ってから症状が改善したタイミングでインプラント治療に移る場合があります。

歯ぎしりとは? どれくらい負荷がかかる?

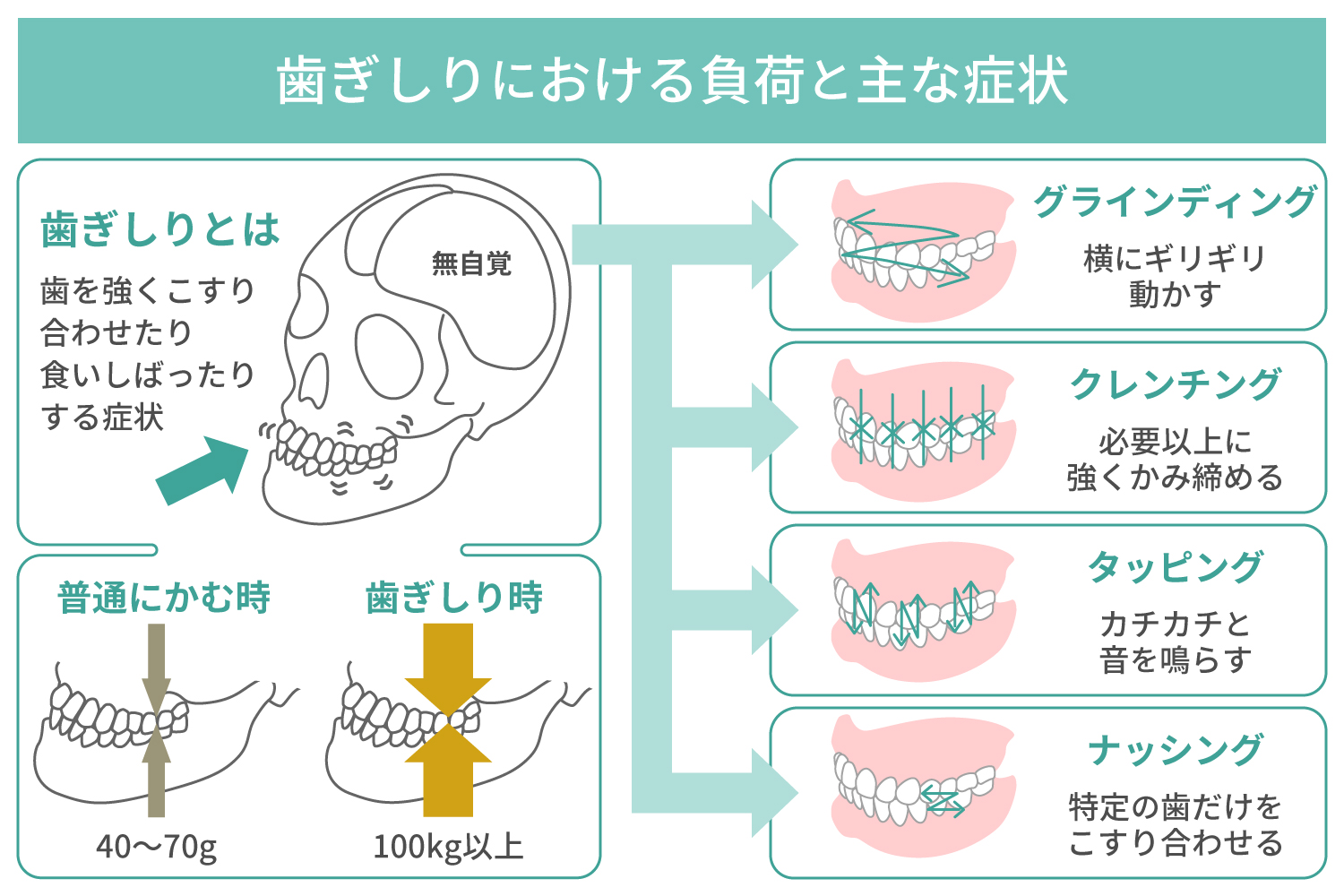

歯ぎしりとは、自覚症状なく歯を強くこすり合わせたり、食い縛ったりする症状のことです。寝ている間や日常生活でストレスがかかった際に無意識に行われ、歯や顎、周囲の組織に負担をかける原因となります。

大人がかむときの力は通常40~70gとされていますが、歯ぎしりは100kg以上の大きな力がかかると言われています。そのため、結果として歯の摩耗や亀裂、顎関節症などを引き起こすリスクもあるのです。

歯ぎしりの症状は人によって異なりますが、タイプは主に以下の4つです。

- グラインディング:上下の歯を強く押し付け合った状態で、横にギリギリと動かす

- クレンチング:上下の歯を必要以上に強くかみしめる

- タッピング:上下の歯を当てたり離したりする動作を繰り返し、カチカチと音を鳴らす

- ナッシング:特定の歯だけをこすり合わせる

いずれかの歯ぎしりによって、インプラントの人工歯や健全な歯がすり減ったり割れたりするリスクがあります。自覚症状がないため、症状が現れて初めて歯科医院を受診する方も少なくありません。

歯ぎしりが起こっている際に見られるサイン

以下の項目に当てはまる方は、無意識に歯ぎしりをしている可能性があります。

- 起床時に奥歯や顎の痛みがある

- 頭痛や肩こりが続いている

- 歯が摩耗している

- 頬の内側や舌に歯の跡が残っている

- 負荷がかかるシーンで強く歯をかみしめている

- 詰め物や被せ物が欠損したり、外れたりする

- かんだときに痛みを感じる

- 家族に歯ぎしりをしていると言われたことがある

- 冷たいものを口に含むと歯がしみる

このようなサインが見られた場合は、気付かぬうちに歯を食い縛ったり、上下の歯を強くスライドさせていたりするかもしれません。歯科医院で状態を見てもらいましょう。

歯ぎしりがインプラント治療に良くない理由

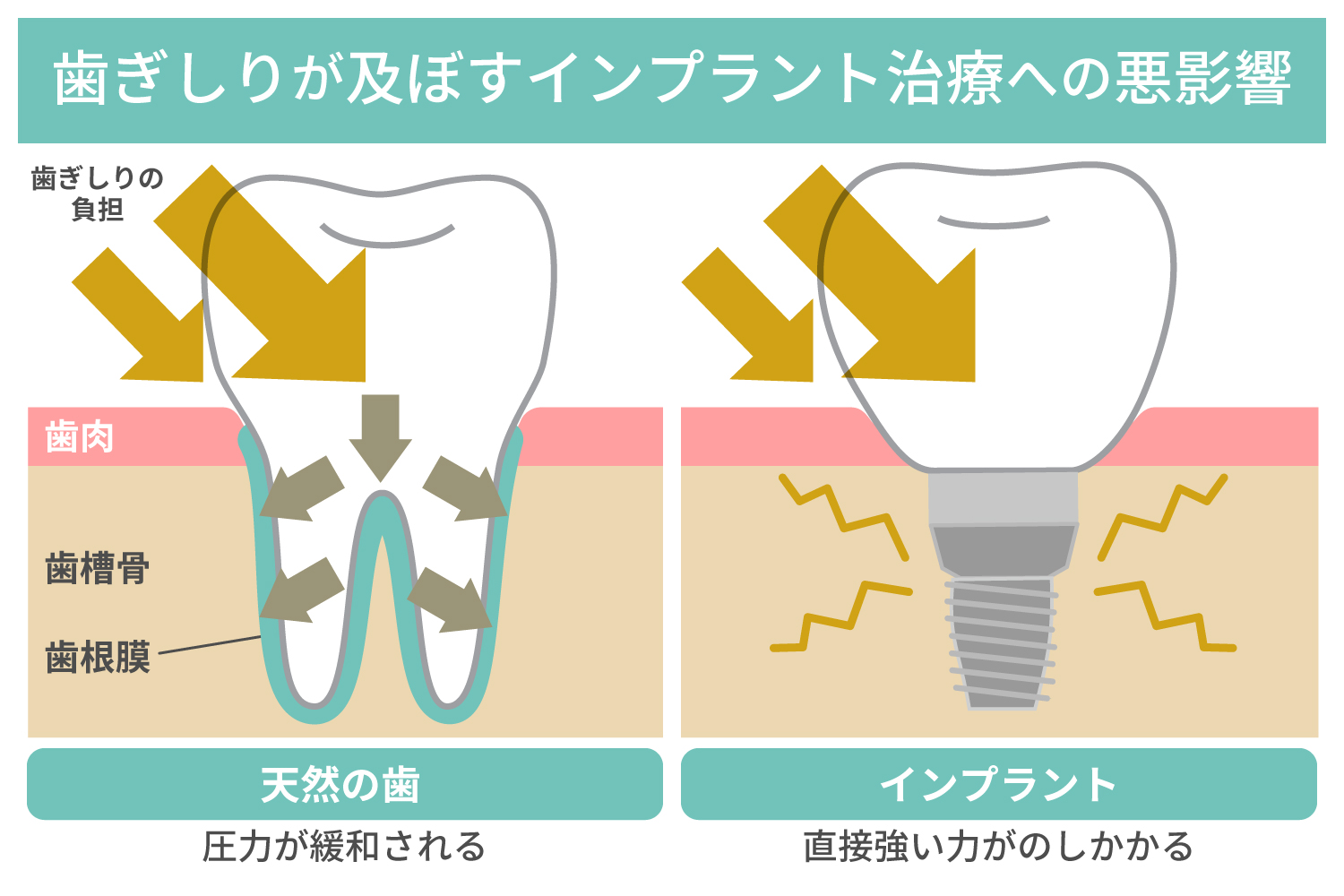

歯ぎしりがインプラント治療に良くない理由には、歯根膜(しこんまく)の有無が関係しています。

歯根膜とは、歯と顎の骨をつないでいる0.3mmほどの膜のことです。かんだときに力が直接顎にかからないよう、力を分散させるクッションのような役割を果たしています。難なく食事ができているのは、歯根膜によってかんだときの圧力が緩和されているためです。

天然の歯には歯根膜が存在し、圧力を和らげることでかみ合わせによる衝撃を吸収しています。

しかし、インプラントは人工の歯根を顎の骨に設置するため、歯根膜が存在しません。そのため、歯ぎしりによる強い力が直接インプラントにのしかかります。

結果として人工歯が欠けたりすり減ったり、本体から外れたりするため、歯ぎしりはインプラント治療を阻害する要素でもあります。

歯ぎしりが引き起こすインプラントのトラブル

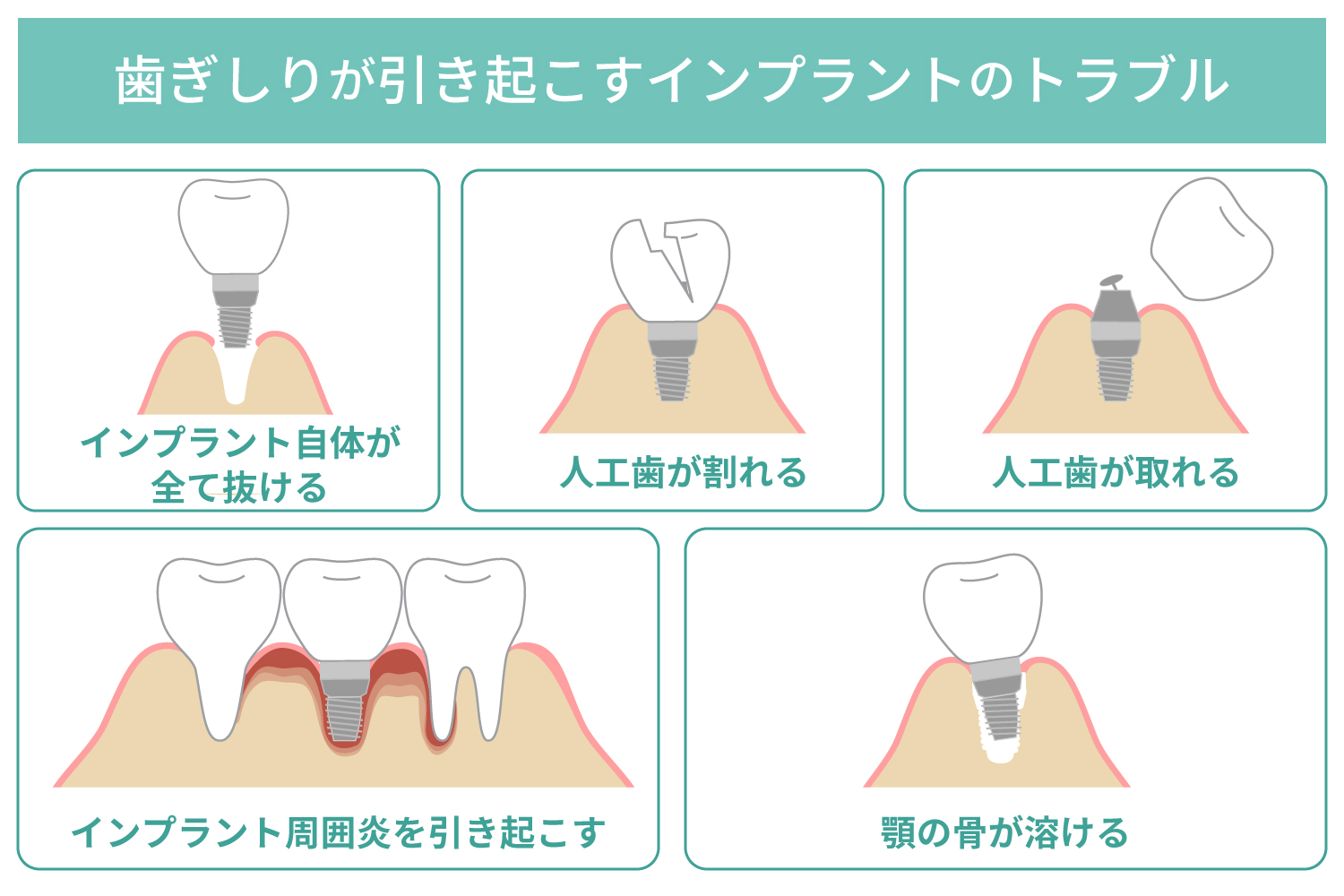

歯ぎしりは、以下のトラブルを引き起こす可能性があります。

- インプラント自体が全て抜ける

- 人工歯(上部構造)が割れる

- 人工歯(上部構造)が取れる

- インプラント周囲炎を引き起こす

- 顎の骨が溶ける

インプラント自体が全て抜ける

歯ぎしりで過度な力が継続的にかかることで、顎の骨に埋めているねじと骨の結合力が弱まり、最終的にインプラントが骨から抜けてしまうリスクがあります。

初めはぐらぐらと揺れるだけですが、後々根元から全て抜けてしまう場合があります。抜けた際は、歯科医院での付け直しが必要です。

人工歯(上部構造)が割れる

上に被せる人工歯(上部構造)が割れるリスクもあります。インプラントの人工歯は、頑丈で長持ちしやすいセラミックで作られているため、通常割れることはそうないはずです。

しかし、歯ぎしりで負荷がかかり続けると、頑丈なセラミックの人工歯でさえも割れてしまう場合があります。人工歯が割れると再治療が必要になったり、かみ合わせが悪くなったりすることがあります。

人工歯(上部構造)が取れる

歯ぎしりでかかる力は、人工歯が割れるだけでなく、人工歯そのものが取れる要因にもなります。

人工歯は、アバットメントと呼ばれる部品で支えられていますが、歯ぎしりでインプラントが揺れると、中のアバットメントのねじが緩み、人工歯が取れてしまうことがあります。

インプラント周囲炎を引き起こす

歯ぎしりは、インプラント周囲炎を引き起こす原因の一つです。

過度な力がインプラントにかかり続けると、周囲の歯茎や骨にダメージが蓄積し、重症化して炎症が発生します。

また、歯ぎしりで歯茎が下がり細菌が入ると、インプラント周囲炎になる場合があります。治療しないままだと、顎の骨が徐々に溶けてインプラントが根元から抜ける可能性もあるため、早めの対処が必要です。

顎の骨が溶ける

歯ぎしりで必要以上に力が加わると、顎の骨が徐々に溶けてしまい、インプラントの支えが弱まることがあります。

歯ぎしりで必要以上に力が加わると、歯槽骨(顎の骨)が徐々に溶ける「骨吸収」が起き、インプラントの支えが弱まることが原因です。健康な歯は顎の骨より硬く、歯ぎしりで歯が揺れることで顎の骨がダメージを受け、骨吸収が促進される場合があります。

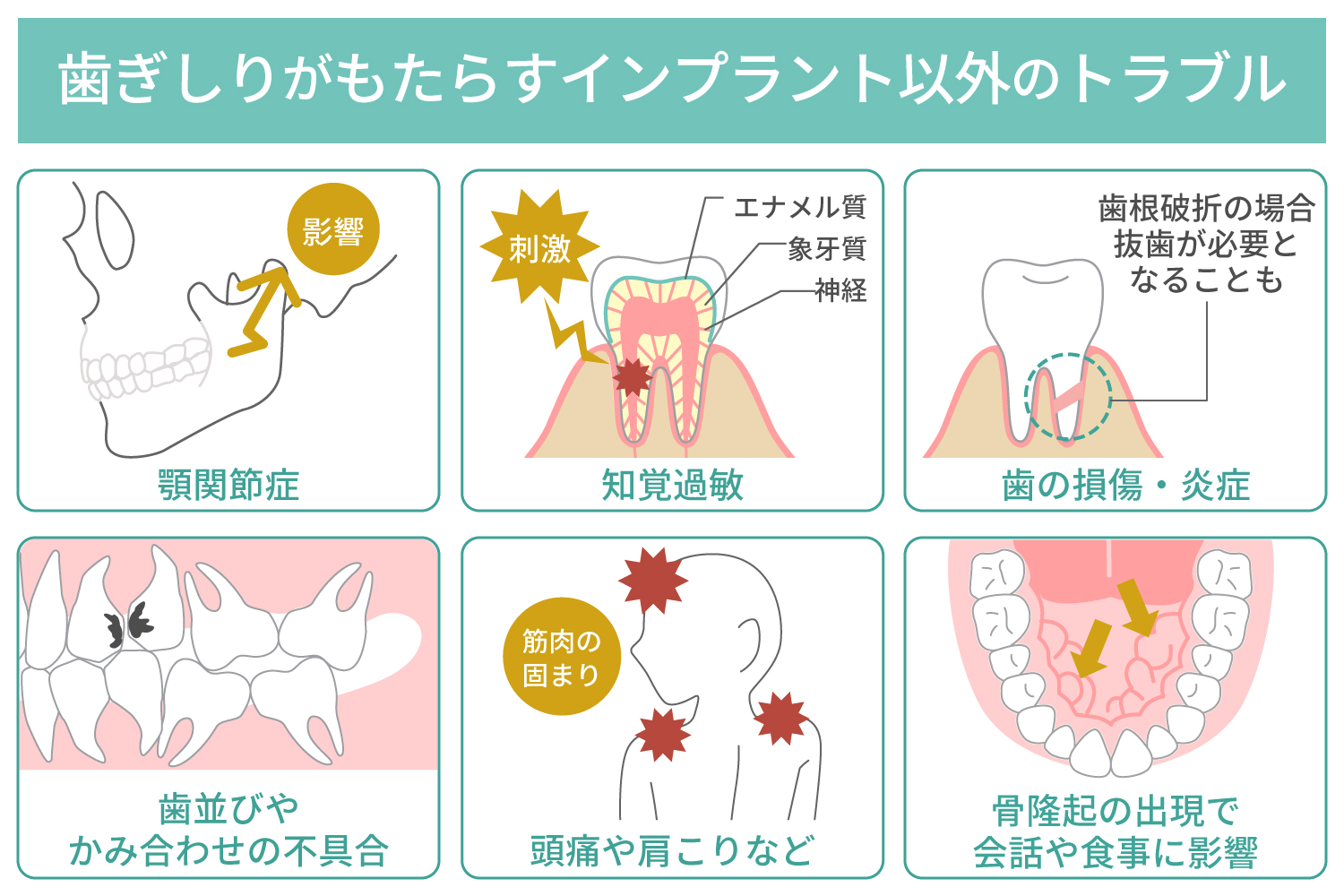

歯ぎしりがもたらすインプラント以外のトラブル

歯ぎしりは、インプラント以外にも口腔内や全身のトラブルを引き起こす可能性があります。以下はその一部です。

- 顎関節症

- 知覚過敏

- 歯の損傷・炎症

- 歯並びやかみ合わせの不具合

- 頭痛や肩こりなどの発症

- 骨隆起の出現

顎関節症

顎関節症とは、口を開けたときに音が鳴ったり、開けにくくなったりする症状です。口の開閉のしにくさだけでなく、顎の痛みや歯並びの乱れが見られる場合もあります。

上下の歯を強く横にスライドさせる歯ぎしりだと、顎関節に負荷がかかりやすく、顎関節症を引き起こす可能性が高まります。

知覚過敏

歯に継続的に力がかかることで、知覚過敏になることがあります。知覚過敏とは、冷たいものや熱いものを口に入れたときや、風が歯に当たったときに歯がしみたり痛みを感じたりする症状です。

歯ぎしりで歯が著しく削られると、本来はむき出しになっていない象牙質が露出します。象牙質には神経が通っており、外部からの刺激に敏感に反応するため、知覚過敏の症状が引き起こされるのです。知覚過敏は、歯の神経を抜く治療が必要となる場合があります。

歯の損傷・炎症

歯ぎしりは、健全な歯の欠けや摩耗、さらには歯周病などの病気を引き起こす可能性があります。

歯の表面が割れるだけでなく、ひどい場合には歯の根元が割れてしまう歯根破折が起き、抜歯が必要になることもあります。歯根破折は、神経を抜いた歯に比較的起こりやすい症状です。

歯並びや噛み合わせの不具合

歯ぎしりにより徐々に歯の位置が変化し、歯並びやかみ合わせに問題が生じるケースもあります。歯の位置が動くのは、歯ぎしりが加えた力で歯周組織にダメージが蓄積し、根の方向が変わることがあるためです。

歯並びやかみ合わせの不具合を放置すると、次第に食べ物がかみにくくなったり、虫歯などのトラブルを発症させたりする可能性があります。

頭痛や肩こりなどの発症

歯ぎしりは、頭痛や肩こり、腰痛、首の痛みなどを発症する原因の一つです。

人間は上顎と下顎の筋肉を使って食べ物をかんでおり、歯ぎしりで強い力が加わると、筋肉が固まって頭や肩、腰などの口内以外の部位にも影響を及ぼします。

骨隆起の出現

必要以上に歯や顎に負担がかかると、骨隆起が現れるときがあります。

骨隆起とは、顎の骨の表面が異常に盛り上がる現象です。歯や顎にかかる圧力が長期間続くと、下顎の内側に発生するケースがあります。骨隆起が起きるのは、過度な負荷に耐えようと骨が過剰に反応して形成されるためです。

骨隆起が大きくなると会話や食事がしにくくなる場合があるため、早めに除去する必要があります。

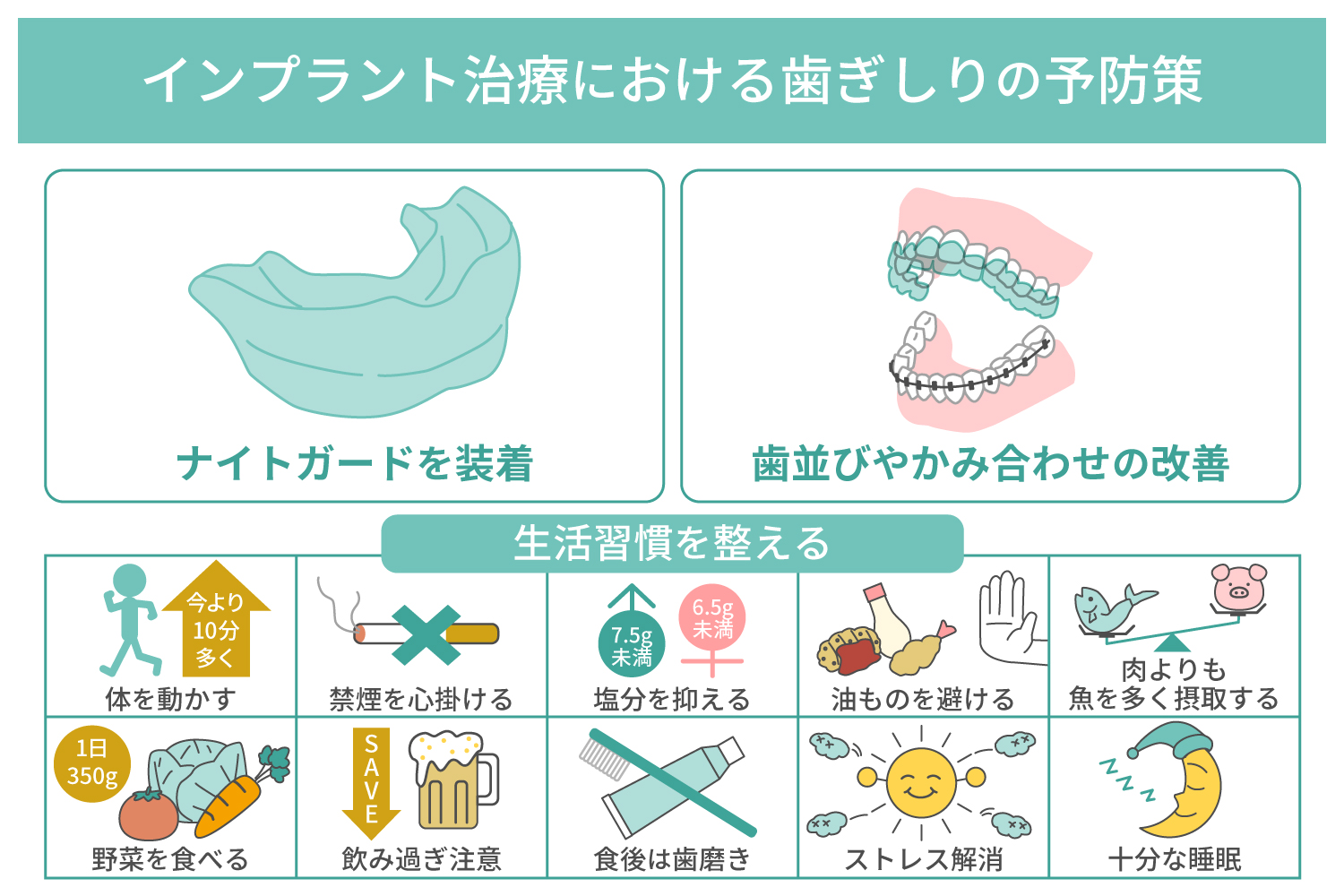

歯ぎしりする癖がある方のインプラント治療における予防策

歯ぎしりは、インプラント以外にも口腔内や全身のトラブルを引き起こす可能性があります。以下はその一部です。

予防策には以下の3つがあります。

- ナイトガードを装着する

- 歯並びやかみ合わせを改善する

- 生活習慣を整える

ナイトガードを装着する

歯ぎしりする癖がある方は、ナイトガードを装着してインプラント治療に臨むのが望ましいです。

ナイトガードとは、ご自分の歯型を基に作られた装置で、主に就寝中に歯ぎしりから歯を保護するために使用されます。ナイトガードの装着で、インプラントにかかる負荷を軽減でき、インプラントの安定性の向上が期待できます。

歯ぎしり治療のための作製であれば、保険が適用される場合が多いです。歯科医師と相談しながら作成しましょう。

歯並びやかみ合わせを改善する

歯並びやかみ合わせの多少の乱れなら、インプラントに影響を及ぼさないと判断されますが、重度になると矯正治療などで根本から治療を行うときがあります。

歯並びが正しく整えば、そしゃく機能の向上や顎への負担軽減が期待でき、インプラントの長期的な安定性にもつながります。また、歯の見た目が美しくなるのもメリットです。

ただし、治療費用が高額な点や完全に治療が終わるまでに時間がかかる点がデメリットです。ご自分の予算に応じて治療の方向性を決めましょう。

【関連記事】

インプラントのメンテナンスが必要な理由は?費用の目安や寿命を伸ばすために心がけたいこと

生活習慣を整える

歯ぎしりは、生活習慣の乱れで起こる場合もあります。インプラント治療をスムーズに進めるためにも、生活習慣を整えましょう。

厚生労働省の「生活習慣改善10カ条」では、以下の項目が定められています。生活習慣の振り返りの参考にしてください(※)。

- 今より10分多く体を動かす

- 禁煙を心掛ける

- 塩分は1日当たり男性で7.5g未満、女性で6.5g未満に抑える

- 油が多い食べ物は避ける

- 肉よりも魚を多く摂取する

- 野菜は1日350g食べる

- お酒を飲み過ぎない

- 食後は歯を磨く

- ストレスを解消する

- 十分な睡眠をとる

1つ目の今より10分多く体を動かす例として、例えばエレベーターではなく階段を使って移動する、歩いて買い物へ行くなどが挙げられます。

歯の状態と体の状態は、大きく比例しています。歯ぎしりを抑えるためにも、規則正しい生活を心掛け、自身に適したストレス解消法を実践することが重要です。

※参考:厚生労働省.「生活習慣改善10カ条」.

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g4/cat410/sb4020/10kajyou/ ,(参照 2024-10-19).

歯ぎしりする癖があってもインプラント治療はできる

歯ぎしりする癖がある方でも、インプラント治療を行うことは可能です。

しかし、症状が重く既に歯がすり減っていたり、顎の骨までダメージを受けている場合は、先に歯ぎしりの治療をしてからインプラント治療を行うケースがあります。

歯ぎしりする癖がある方は、ナイトガードで歯を保護したり、矯正治療で歯並びを整えたりしながら治療を進めていきます。歯科医師と相談しながらインプラント治療を進めていきましょう。

あきもと歯科では、インプラント治療前にCT検査で歯にトラブルが起きていないか、骨の量は適切かなどの確認を行い、納得いただいた上で一人ひとりに合わせた治療を行います。

「歯ぎしりする癖があるからインプラント治療ができない」とお悩みの方は、ぜひ当院にご相談ください。

インプラントについてのご相談はこちら